Auf ein Wort mit Abenteurer - Thomas Ulrich

Thomas, der Tausendsassa

Thomas Ulrich ist Arktisfahrer, Kletterer und Outdoor-Fotograf. Er war Stuntman und Skirennläufer, redet für Geld vor Firmen, geht auf die Jagd, ist Zimmerer und nicht zuletzt dreifacher Vater. Zuletzt machte er sich einen Spass daraus, die Schweiz in einem 1000 Meter breiten Korridor zu durchqueren. Wie lebt es sich als Schweizer Abenteurer-Aushängeschild? Typische Ulrich-Antwort: «Ein Raclette kann ich mir noch jeden Tag leisten.»

Herr Ulrich, das Finanzamt Beatenberg dürfte ganz schöne Schwierigkeiten mit Ihnen haben.

Mit mir? Eigentlich nicht. Wieso fragen Sie?

Sie sind ja schlecht einer Berufsgruppe zuzuordnen: Motivationsredner, Fotograf, Abenteurer, Bergführer, Zimmermann und zugleich Inhaber mehrerer Firmen.

Ganz einfach ist das mit mir nicht, das stimmt. Zumal es bei dem einen Job mal mehr, mal weniger ist. Aktuell machen mir die Gleitschirmflüge mit den Touristen hier in den schönsten Bergen der Welt, also vor Eiger, Mönch und Jungfrau, wieder unfassbaren Spass, sodass ich bestimmt die Hälfte meiner Arbeitszeit in der Luft verbringe.

Und was machen Sie in der anderen Zeit?

Abenteuer-Reisen und Motivationsvorträge.

Sie sprechen vor der gesammelten Wirtschaftselite, bei Banken wie Credit Suisse, Global Playern wie Mercedes-Benz und Berater-Konzernen wie Ernst & Young. Was bekommen Sie so für einen Tag motivieren?

5’000 bis 8’000 Franken. Am Tag.

Oha. Das ist ganz schön viel!

Ich habe ja auch viel zu erzählen (grinst).

Das ist wohl wahr. Angefangen hat Ihre Karriere als Skirennläufer, dann waren Sie Profi-Kletterer und Bergführer, später Hubschrauberflughelfer. Wie passt das alles zusammen?

Bei Golden Eye, dem James-Bond-Film, war ich das Mädchen für alles: Location-Scout, Kletterer, Safety-Guide, Bergführer. Ähnlich war es beim Kinofilm «Fräulein Smillas Gespür für Schnee». Die Produzenten wussten: Egal, ob horizontal oder vertikal, der Ulrich findet sich mit seinem fotografischen Auge überall zurecht – und für uns die besten Einstellungen. Und wenn mal ein Model fehlte, sprang ich eben ein.

Für wen haben Sie gemodelt?

Das lief eher unter der Abteilung «Stuntman». Bei der Raiffeisen-Werbung in den 80er-Jahren sollte ein Ski-Profi so 30, 40 Meter weit mit einem Luftstand von zehn, 15 Metern über eine Gletscherspalte springen. Ein Freund von mir empfahl mich. «Bevor ihr jemanden lange sucht, der später dann die Hosen voll hat, nehmt gleich den Thomas. Der kann es, der macht es.» Einen Tag später war alles im Kasten.

Mit mir? Eigentlich nicht. Wieso fragen Sie?

Sie sind ja schlecht einer Berufsgruppe zuzuordnen: Motivationsredner, Fotograf, Abenteurer, Bergführer, Zimmermann und zugleich Inhaber mehrerer Firmen.

Ganz einfach ist das mit mir nicht, das stimmt. Zumal es bei dem einen Job mal mehr, mal weniger ist. Aktuell machen mir die Gleitschirmflüge mit den Touristen hier in den schönsten Bergen der Welt, also vor Eiger, Mönch und Jungfrau, wieder unfassbaren Spass, sodass ich bestimmt die Hälfte meiner Arbeitszeit in der Luft verbringe.

Und was machen Sie in der anderen Zeit?

Abenteuer-Reisen und Motivationsvorträge.

Sie sprechen vor der gesammelten Wirtschaftselite, bei Banken wie Credit Suisse, Global Playern wie Mercedes-Benz und Berater-Konzernen wie Ernst & Young. Was bekommen Sie so für einen Tag motivieren?

5’000 bis 8’000 Franken. Am Tag.

Oha. Das ist ganz schön viel!

Ich habe ja auch viel zu erzählen (grinst).

Das ist wohl wahr. Angefangen hat Ihre Karriere als Skirennläufer, dann waren Sie Profi-Kletterer und Bergführer, später Hubschrauberflughelfer. Wie passt das alles zusammen?

Bei Golden Eye, dem James-Bond-Film, war ich das Mädchen für alles: Location-Scout, Kletterer, Safety-Guide, Bergführer. Ähnlich war es beim Kinofilm «Fräulein Smillas Gespür für Schnee». Die Produzenten wussten: Egal, ob horizontal oder vertikal, der Ulrich findet sich mit seinem fotografischen Auge überall zurecht – und für uns die besten Einstellungen. Und wenn mal ein Model fehlte, sprang ich eben ein.

Für wen haben Sie gemodelt?

Das lief eher unter der Abteilung «Stuntman». Bei der Raiffeisen-Werbung in den 80er-Jahren sollte ein Ski-Profi so 30, 40 Meter weit mit einem Luftstand von zehn, 15 Metern über eine Gletscherspalte springen. Ein Freund von mir empfahl mich. «Bevor ihr jemanden lange sucht, der später dann die Hosen voll hat, nehmt gleich den Thomas. Der kann es, der macht es.» Einen Tag später war alles im Kasten.

In Alarmbereitschaft war Thomas Ulrich, als er vom Nordpol aus auf die nordsibirische Inselgruppe Franz-Josef-Land unterwegs war. Der Schweizer bekam Besuch von einer Eisbären-Mutter – und ihren beiden Kindern.

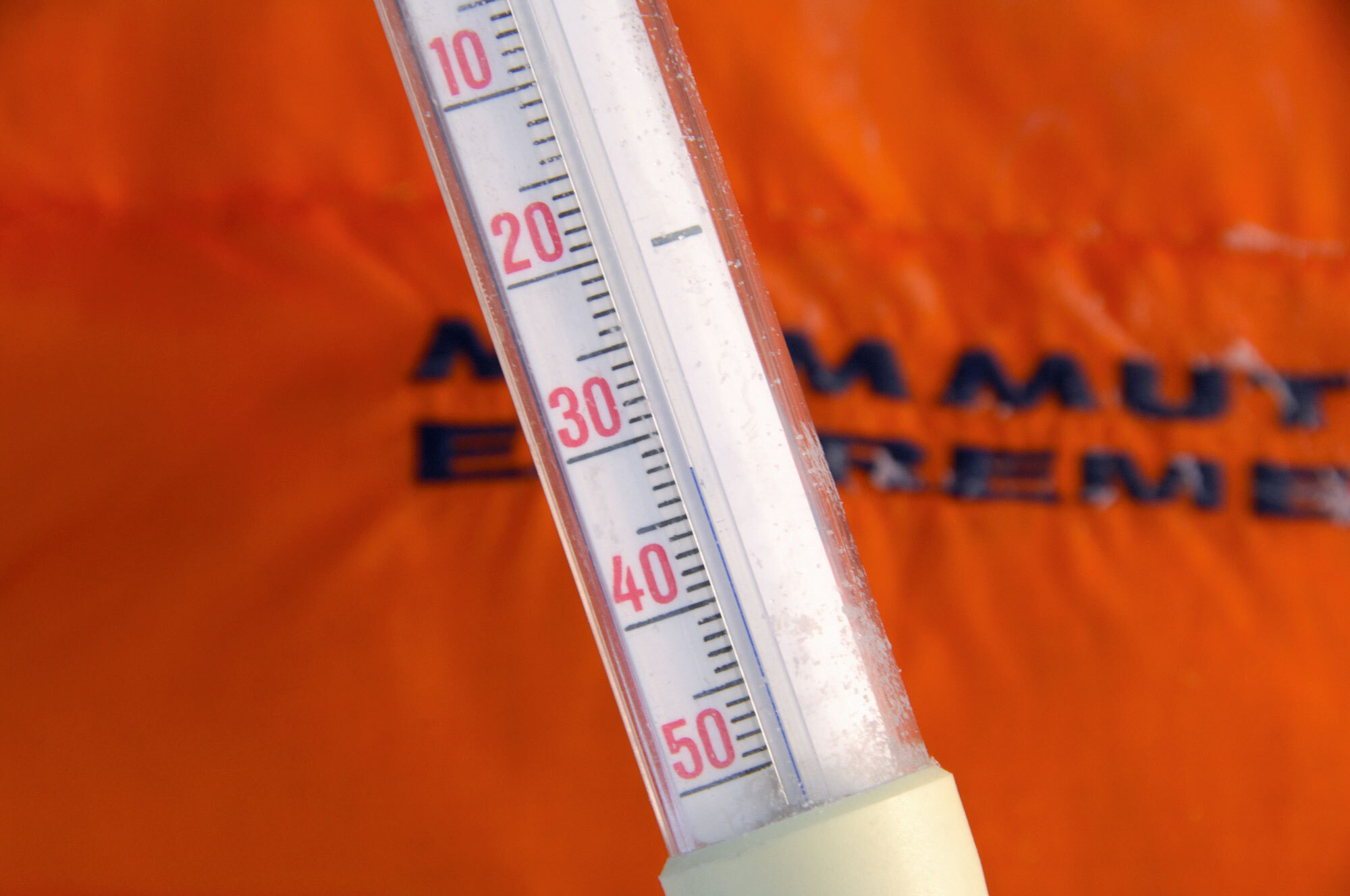

Die eigenen Produkte testet man am besten selbst aus. So macht das zumindest Thomas Ulrich – und das auch mal bei -33 °C. Schliesslich sollten die Leute, die so einen Schlitten für ihre Expeditionen kaufen, auch zufrieden sein.

«Am Nordpol ist es morgens kalt, mittags kalt, abends kalt und nachts noch kälter. Mich ziehen solche Herausforderungen magisch an.»

Heutzutage können die Menschen mit einem grossen Geldbeutel mit Ihnen Abenteuer erleben. Jeder, der 16’000 Schweizer Franken auf den Tisch legt, kann vier Wochen mit Ihnen über Grönland stapfen. Wer nicht so lange Zeit hat, geht mit Ihnen knapp zehn Tage lang zum Nordpol. Der kleine Unkostenpreis: 50’000 Fränkli. Können Sie bei diesen schwindelerregenden Preisen jemanden ablehnen?

Schwierig. Ich versuche jedoch, alle Teilnehmer vorher zu treffen, um deren psychischen und physischen Leistungsstand zu überprüfen. Es kann aber auch mal anders verlaufen als geplant. Wie im Jahr 2006. Bei der Expedition hatte ich einen 15-jährigen Schotten dabei. Der wurde später in fast jeder Tageszeitung dieser Welt gefeiert. Er war der jüngste Mensch, der «ganz alleine» jemals am Nordpol gewesen ist.

Wo ist das Problem?

Ganz alleine war er ja nicht. Der junge Mann war so unselbstständig, dass ich ihm jeden Morgen die Schuhe binden musste. Ernsthaft. Da draussen bin ich ja nicht nur Expeditionsleiter, sondern in einigen Fällen Freund und Motivator, in anderen Fällen Psychologe und Ersatz-Papi.

Ihre Teilnehmer sind doch alle erwachsen!

Generell sind die Teilnehmer, die eine solche Reise für mehrere Zehntausend Franken buchen, nicht die bodenständigsten Menschen auf diesem Planeten: also Manager, Geschäftsführer, Banker. In der Regel sind sie erfolgreich, haben Verantwortung und oft sehr viel Macht. Wenn man aber da draussen im Eis ist, muss man sich demjenigen unterordnen, der mehr Erfahrung hat. Das bin ich. Und wenn man mir nicht zuhört, kann es da draussen für alle ganz schön ungemütlich werden.

Sie behaupten immer, dass Ihre Expeditionen viel weniger gefährlich seien als eine Mount-Everest-Besteigung.

Die Chance, dass einer von diesem Berg nicht wieder heil runterkommt, ist doch sehr hoch. Diese Verantwortung würde ich für einen Menschen, den ich kaum kenne, nicht eingehen. Sollte in Grönland jemand hingegen ein ernsthaftes Problem haben, kann ich ihn jederzeit rausfliegen. Am Everest jedoch kommt auf 7000 Meter kein Heli mehr hoch.

In der Arktis kann also nix passieren?

Das nun wiederum auch nicht. Es kann immer ein Unwetter aufziehen, riesige Eisschollen ins Wanken geraten, das GPS-Gerät oder das Satelliten-Telefon ausfallen. Eine richtig archaische Nummer ist das dort schon. Deswegen bereite ich mich im Vorfeld immer so akkurat und gewissenhaft vor. Jedes Teil der Hard- und Software wird x-Mal getestet und überprüft. Ich mag keine Überraschungen, erst recht nicht auf einem 2,2 Millionen Quadratkilometer grossen Gebiet wie Grönland, wo auf einen Kilometer Fläche nur 0,026 Einwohner kommen. Das bedeutet: Wenn wir Hilfe brauchen, kommt sie – es dauert nur eine ganze Weile.

Das haben Sie 2006 am eigenen Leib erfahren. Sie wollten als erster Mensch der Welt alleine den Nordpol von Sibirien nach Kanada überqueren. Das hat nicht geklappt. Warum?

Zunächst einmal bin ich viel zu spät los. Und in der ersten Nacht kam schon der Höllen-Sturm. Ich lag im Zelt – plötzlich sah ich unter mir nur schwarzes Wasser. Und das ist gar nicht gut. Alles war nass, alles war kalt – es war eine einzige Katastrophe. Binnen Minuten zerbrach die Eisscholle, die so gross wie vier Fussballfelder war, in alle Einzelteile. Ich habe das Nötigste geschnappt, mich bis zur Mitte der Scholle gerettet und den Alarmknopf gedrückt.

Schwierig. Ich versuche jedoch, alle Teilnehmer vorher zu treffen, um deren psychischen und physischen Leistungsstand zu überprüfen. Es kann aber auch mal anders verlaufen als geplant. Wie im Jahr 2006. Bei der Expedition hatte ich einen 15-jährigen Schotten dabei. Der wurde später in fast jeder Tageszeitung dieser Welt gefeiert. Er war der jüngste Mensch, der «ganz alleine» jemals am Nordpol gewesen ist.

Wo ist das Problem?

Ganz alleine war er ja nicht. Der junge Mann war so unselbstständig, dass ich ihm jeden Morgen die Schuhe binden musste. Ernsthaft. Da draussen bin ich ja nicht nur Expeditionsleiter, sondern in einigen Fällen Freund und Motivator, in anderen Fällen Psychologe und Ersatz-Papi.

Ihre Teilnehmer sind doch alle erwachsen!

Generell sind die Teilnehmer, die eine solche Reise für mehrere Zehntausend Franken buchen, nicht die bodenständigsten Menschen auf diesem Planeten: also Manager, Geschäftsführer, Banker. In der Regel sind sie erfolgreich, haben Verantwortung und oft sehr viel Macht. Wenn man aber da draussen im Eis ist, muss man sich demjenigen unterordnen, der mehr Erfahrung hat. Das bin ich. Und wenn man mir nicht zuhört, kann es da draussen für alle ganz schön ungemütlich werden.

Sie behaupten immer, dass Ihre Expeditionen viel weniger gefährlich seien als eine Mount-Everest-Besteigung.

Die Chance, dass einer von diesem Berg nicht wieder heil runterkommt, ist doch sehr hoch. Diese Verantwortung würde ich für einen Menschen, den ich kaum kenne, nicht eingehen. Sollte in Grönland jemand hingegen ein ernsthaftes Problem haben, kann ich ihn jederzeit rausfliegen. Am Everest jedoch kommt auf 7000 Meter kein Heli mehr hoch.

In der Arktis kann also nix passieren?

Das nun wiederum auch nicht. Es kann immer ein Unwetter aufziehen, riesige Eisschollen ins Wanken geraten, das GPS-Gerät oder das Satelliten-Telefon ausfallen. Eine richtig archaische Nummer ist das dort schon. Deswegen bereite ich mich im Vorfeld immer so akkurat und gewissenhaft vor. Jedes Teil der Hard- und Software wird x-Mal getestet und überprüft. Ich mag keine Überraschungen, erst recht nicht auf einem 2,2 Millionen Quadratkilometer grossen Gebiet wie Grönland, wo auf einen Kilometer Fläche nur 0,026 Einwohner kommen. Das bedeutet: Wenn wir Hilfe brauchen, kommt sie – es dauert nur eine ganze Weile.

Das haben Sie 2006 am eigenen Leib erfahren. Sie wollten als erster Mensch der Welt alleine den Nordpol von Sibirien nach Kanada überqueren. Das hat nicht geklappt. Warum?

Zunächst einmal bin ich viel zu spät los. Und in der ersten Nacht kam schon der Höllen-Sturm. Ich lag im Zelt – plötzlich sah ich unter mir nur schwarzes Wasser. Und das ist gar nicht gut. Alles war nass, alles war kalt – es war eine einzige Katastrophe. Binnen Minuten zerbrach die Eisscholle, die so gross wie vier Fussballfelder war, in alle Einzelteile. Ich habe das Nötigste geschnappt, mich bis zur Mitte der Scholle gerettet und den Alarmknopf gedrückt.

Thomas Ulrich

Jahrgang 1967, ist so etwas wie der Tausendsassa der Schweizer. Der 50-jährige kann irgendwie alles: fotografieren, Ski fahren, Schränke bauen, Paragliden und Menschen motivieren. Deshalb macht er auch alles auf einmal. Zu erzählen hat der Abenteurer viel, weswegen ihn Industriekonzerne und Grossbanken als Vortragsredner immer einladen. Dort kann der Mann, der zusammen mit seiner Freundin Sylvia im Bergdörfchen Beatenberg lebt, von seinen Aufgaben als Safety-Guide bei James-Bond-Filmen, über Stuntman-Jobs sowie seine Ausflüge zum Nordpol berichten. Ulrich ist für seine Abenteuer-Kundschaft eben ein ganz Grosser. Sie wissen: Der Mann ist «Mr. Into the Wild» persönlich. Auf so einen erfahrenen Überlebenskünstler können sie sich verlassen.

Deswegen sind sie auch bereit 50’000 Schweizer Franken für einen Zehn-Tages-Trip mit ihm durch karge Eislandschaften am anderen Ende der Welt zu bezahlen. Günstiger war es für einige «Ulrich-Fans» im vergangenen Jahr. Dort durchquerte der Eidgenosse «Direttissima» seine Schweiz: 330 Kilometer, 45’000 Höhenmeter. Einfach einmal geradeaus durch das Alpenland. Das Besondere: Er durfte sich nur in einem Korridor von einem Kilometer bewegen. Also musste er über alles drüber: über Stock und Stein, einfach über alles.

Verwunderlich ist das deshalb nicht, dass National Geographic ihn schon zum «Abenteurer des Jahres» kürte. Ein erfolgreicher und auch ein überaus sympathischer. Der Mann hat einfach immer was zu erzählen. Thomas Ulrich ist eben ein Tausendsassa.

Deswegen sind sie auch bereit 50’000 Schweizer Franken für einen Zehn-Tages-Trip mit ihm durch karge Eislandschaften am anderen Ende der Welt zu bezahlen. Günstiger war es für einige «Ulrich-Fans» im vergangenen Jahr. Dort durchquerte der Eidgenosse «Direttissima» seine Schweiz: 330 Kilometer, 45’000 Höhenmeter. Einfach einmal geradeaus durch das Alpenland. Das Besondere: Er durfte sich nur in einem Korridor von einem Kilometer bewegen. Also musste er über alles drüber: über Stock und Stein, einfach über alles.

Verwunderlich ist das deshalb nicht, dass National Geographic ihn schon zum «Abenteurer des Jahres» kürte. Ein erfolgreicher und auch ein überaus sympathischer. Der Mann hat einfach immer was zu erzählen. Thomas Ulrich ist eben ein Tausendsassa.

Die Hilfe kam gleich?

Nach vier unendlich langen Tagen.

Wie haben Sie den Super-GAU erlebt?

Erst kamen die Panikattacken, dann alles andere: Selbstzweifel, Angst, Wut, Trauer. Als ich dachte, dass es mit mir zu Ende geht, habe ich mein Zelt zerschnitten. Damit ich während der Expedition immer an meine Töchter denke, haben sie mir die Innenseite des Zeltes angemalt. Mein Gedanke war: Wenn ich jetzt schon sterben muss, will ich wenigstens die Zeichnungen meiner Kinder in den Armen halten, sie bei mir spüren.

Zum Glück haben Sie Ihre Kinder wieder bald in den Armen halten können.

Das war das Schönste überhaupt. Andererseits wurde ich von einigen auch übel beschimpft. Einer schrieb, dass ich ein verantwortungsloser Lump sei, ein Spinner, und dass es schade sei, dass ein Eisbär mich nicht aufgefressen habe. Das hat er mir ernsthaft von ganzem Herzen gewünscht.

Neben dem seelischen Schaden blieb doch bestimmt auch ein wirtschaftlicher.

Insgesamt hat der Spass gut 350’000 Franken gekostet, mich 80’000 Franken. Aus heutiger Sicht war die missglückte Expedition für mich trotzdem ein Glückstreffer.

Wieso das denn bitte?

Weil ich gelernt habe, dass Scheitern zum Leben dazugehört. Deswegen hat es mich ja auch nicht aus der Bahn geworfen. Im Gegenteil: Es gibt ja immer einen Grund, warum etwas klappt oder eben NICHT klappt. Deswegen ist das Scheitern immer ein guter Grund, zu hinterfragen, was man in Zukunft besser machen kann. Das erzähle ich auch immer bei meinen Vorträgen. Man lernt im Leben erst dann dazu, wenn man sich ausführlich mit sich beschäftigt. Nur dann kommt man weiter. Auch wenn es weh tut. Es ist schliesslich kein tolles Gefühl, wenn man auf einer Eisscholle festsitzt und sich am Telefon von seiner Frau verabschiedet, weint, nach oben schaut und fragt: «Lieber Gott, war es das mit mir jetzt wirklich oder gibst du mir noch eine Chance?»

Was verdienen Sie mit den Vorträgen und Expeditionen?

Machen Sie sich mal keine Sorgen: Ein Raclette kann ich mir noch jeden Tag leisten (grinst).

Das liegt an Ihren Erfolgen, nicht nur am Gau vor der Küste Sibiriens. 2008 kürte Sie das renommierte National Geographic Magazine zum «Abenteurer des Jahres».

So ehrgeizig bin ich dann schon, dass ich erfolgreich sein will. Und das waren wir, damit meine ich meinen norwegischen Begleiter Børge Ousland und mich. Wir sind vom Nordpol aus auf die nordsibirische Inselgruppe Franz-Josef-Land marschiert. 1400 Kilometer zu Fuss, auf Ski, mit dem Kajak. Wir haben uns auf die Spuren der Polfahrer Fridtjof Nansen und Fredrik Hjalmar Johansen begeben.

Nach vier unendlich langen Tagen.

Wie haben Sie den Super-GAU erlebt?

Erst kamen die Panikattacken, dann alles andere: Selbstzweifel, Angst, Wut, Trauer. Als ich dachte, dass es mit mir zu Ende geht, habe ich mein Zelt zerschnitten. Damit ich während der Expedition immer an meine Töchter denke, haben sie mir die Innenseite des Zeltes angemalt. Mein Gedanke war: Wenn ich jetzt schon sterben muss, will ich wenigstens die Zeichnungen meiner Kinder in den Armen halten, sie bei mir spüren.

Zum Glück haben Sie Ihre Kinder wieder bald in den Armen halten können.

Das war das Schönste überhaupt. Andererseits wurde ich von einigen auch übel beschimpft. Einer schrieb, dass ich ein verantwortungsloser Lump sei, ein Spinner, und dass es schade sei, dass ein Eisbär mich nicht aufgefressen habe. Das hat er mir ernsthaft von ganzem Herzen gewünscht.

Neben dem seelischen Schaden blieb doch bestimmt auch ein wirtschaftlicher.

Insgesamt hat der Spass gut 350’000 Franken gekostet, mich 80’000 Franken. Aus heutiger Sicht war die missglückte Expedition für mich trotzdem ein Glückstreffer.

Wieso das denn bitte?

Weil ich gelernt habe, dass Scheitern zum Leben dazugehört. Deswegen hat es mich ja auch nicht aus der Bahn geworfen. Im Gegenteil: Es gibt ja immer einen Grund, warum etwas klappt oder eben NICHT klappt. Deswegen ist das Scheitern immer ein guter Grund, zu hinterfragen, was man in Zukunft besser machen kann. Das erzähle ich auch immer bei meinen Vorträgen. Man lernt im Leben erst dann dazu, wenn man sich ausführlich mit sich beschäftigt. Nur dann kommt man weiter. Auch wenn es weh tut. Es ist schliesslich kein tolles Gefühl, wenn man auf einer Eisscholle festsitzt und sich am Telefon von seiner Frau verabschiedet, weint, nach oben schaut und fragt: «Lieber Gott, war es das mit mir jetzt wirklich oder gibst du mir noch eine Chance?»

Was verdienen Sie mit den Vorträgen und Expeditionen?

Machen Sie sich mal keine Sorgen: Ein Raclette kann ich mir noch jeden Tag leisten (grinst).

Das liegt an Ihren Erfolgen, nicht nur am Gau vor der Küste Sibiriens. 2008 kürte Sie das renommierte National Geographic Magazine zum «Abenteurer des Jahres».

So ehrgeizig bin ich dann schon, dass ich erfolgreich sein will. Und das waren wir, damit meine ich meinen norwegischen Begleiter Børge Ousland und mich. Wir sind vom Nordpol aus auf die nordsibirische Inselgruppe Franz-Josef-Land marschiert. 1400 Kilometer zu Fuss, auf Ski, mit dem Kajak. Wir haben uns auf die Spuren der Polfahrer Fridtjof Nansen und Fredrik Hjalmar Johansen begeben.

Schwerelos treibt der Mann aus Interlaken zwischen den Eisschollen umher. Diesen gerade mal ein Kilo schweren «Schwimmanzug» zieht Ulrich einfach über alles drüber, also über Jacke, Hose und Schuhe.

«Es ist kein tolles Gefühl, wenn man auf einer Eisscholle festsitzt und sich am Telefon von seiner Frau verabschiedet.»

Den Eisbär-Zaun haben Sie auch immer dabei. Wie funktioniert der eigentlich?

Wie ein Stolperdraht. Er löst aus, wenn der Eisbär den Zaun berührt. Dann wird der 600-Kilo-Freund mit einem grossen Feuerwerk begrüsst.

Und dann ergreift er die Flucht?

Für überraschende Rückkehrer habe ich stets meinen Magnum-Revolver dabei. Ich denke, das ist ein ziemlich gutes Argument, und ich hoffe, dass er das genauso sieht.

Sie haben drei wunderbare Töchter. Haben die nie Angst, wenn Sie in der Arktis gegen Bären kämpfen?

Je älter sie werden, desto häufiger erklären sie mir, dass ich mal kürzertreten sollte. Aber ich habe ja immer eine gute Ausrede: Ich muss schliesslich zur Arbeit gehen wie jeder andere Papi auf dieser Welt auch.

Warum aber fotografieren Sie kaum noch? Früher haben Sie für National Geographic, für Sportartikelkonzerne wie Mammut und für Filme wie die «Nordwand» gedreht und dabei Preise beim «Banff Mountain Film Festival» abgeräumt.

Früher haben mir Konzerne wie Patagonia Kisten mit Klamotten geschickt, dann bin ich in die grosse weite Welt hinausgegangen und habe dem Unternehmen tolle Bilder geschickt. 150’000 Franken habe ich mit Archiv-Bildern jährlich umgesetzt. Ich kann mich noch gut an Coca-Cola erinnern. Denen habe ich beispielsweise mal nur für einen Ausschnitt für ein Tischset-Bild 10’000 Franken berechnet. Heute ist das alles nicht mehr lukrativ, viele Magazine haben drastische Sparmassnahmen verabschiedet. Nichtsdestotrotz machen wir mit meiner Firma «Visual Impact» immer noch tolle Kampagnen für Adidas, Red Bull oder Salewa.

Wie gehen Sie mit Angst um?

Eigentlich bin ich ein ängstlicher Mensch der partout nicht das Risiko sucht, sondern das intensive und nachhaltige Leben. Zugegeben, heute nehme ich nicht mehr diese Risiken auf mich, wie ich sie als 30-Jähriger nahm. Dafür bin ich mental stärker.

Sind Sie überhaupt mal im Tal?

Seit ich 14 bin, kraxele ich auf Berge. Zuerst übte ich im Klettergarten, mit 18 durchstieg ich die Eiger-Nordwand. Auf dem Fitz Roy in Patagonien stand ich dann schon mit 20. Zu dieser Zeit wollte ich das nur bildlich irgendwie festhalten. Das Problem war damals nur: Entweder konnte einer fotografieren oder bergsteigen. Ich habe einfach beides gemacht. Rückblickend war das gar nicht so grandios schlecht. (grinst).

Wie ein Stolperdraht. Er löst aus, wenn der Eisbär den Zaun berührt. Dann wird der 600-Kilo-Freund mit einem grossen Feuerwerk begrüsst.

Und dann ergreift er die Flucht?

Für überraschende Rückkehrer habe ich stets meinen Magnum-Revolver dabei. Ich denke, das ist ein ziemlich gutes Argument, und ich hoffe, dass er das genauso sieht.

Sie haben drei wunderbare Töchter. Haben die nie Angst, wenn Sie in der Arktis gegen Bären kämpfen?

Je älter sie werden, desto häufiger erklären sie mir, dass ich mal kürzertreten sollte. Aber ich habe ja immer eine gute Ausrede: Ich muss schliesslich zur Arbeit gehen wie jeder andere Papi auf dieser Welt auch.

Warum aber fotografieren Sie kaum noch? Früher haben Sie für National Geographic, für Sportartikelkonzerne wie Mammut und für Filme wie die «Nordwand» gedreht und dabei Preise beim «Banff Mountain Film Festival» abgeräumt.

Früher haben mir Konzerne wie Patagonia Kisten mit Klamotten geschickt, dann bin ich in die grosse weite Welt hinausgegangen und habe dem Unternehmen tolle Bilder geschickt. 150’000 Franken habe ich mit Archiv-Bildern jährlich umgesetzt. Ich kann mich noch gut an Coca-Cola erinnern. Denen habe ich beispielsweise mal nur für einen Ausschnitt für ein Tischset-Bild 10’000 Franken berechnet. Heute ist das alles nicht mehr lukrativ, viele Magazine haben drastische Sparmassnahmen verabschiedet. Nichtsdestotrotz machen wir mit meiner Firma «Visual Impact» immer noch tolle Kampagnen für Adidas, Red Bull oder Salewa.

Wie gehen Sie mit Angst um?

Eigentlich bin ich ein ängstlicher Mensch der partout nicht das Risiko sucht, sondern das intensive und nachhaltige Leben. Zugegeben, heute nehme ich nicht mehr diese Risiken auf mich, wie ich sie als 30-Jähriger nahm. Dafür bin ich mental stärker.

Sind Sie überhaupt mal im Tal?

Seit ich 14 bin, kraxele ich auf Berge. Zuerst übte ich im Klettergarten, mit 18 durchstieg ich die Eiger-Nordwand. Auf dem Fitz Roy in Patagonien stand ich dann schon mit 20. Zu dieser Zeit wollte ich das nur bildlich irgendwie festhalten. Das Problem war damals nur: Entweder konnte einer fotografieren oder bergsteigen. Ich habe einfach beides gemacht. Rückblickend war das gar nicht so grandios schlecht. (grinst).

«Männer denken, dass sie per se für jedes Abenteuer auf der Welt bereit seien. Frauen würde so etwas nie passieren.»